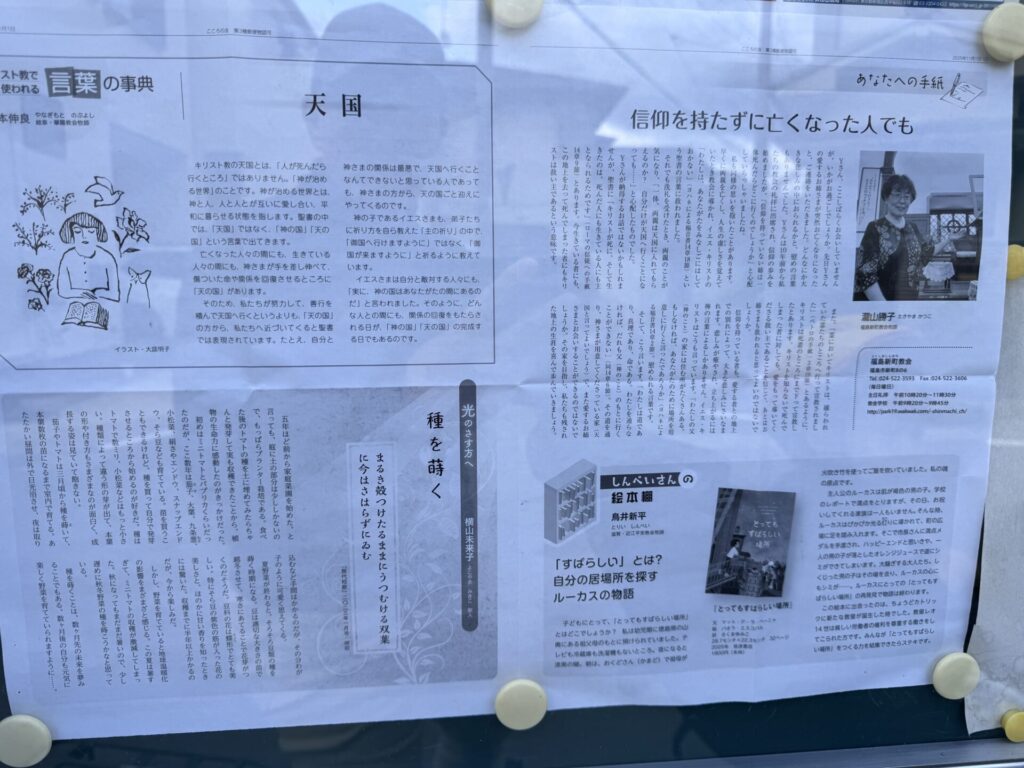

近所の某教会の掲示板。昨日息子と散歩中に見かけた。福音主義に立つ教会のはずだが、左右両方の記事は、伝統的聖書解釈に真っ向挑みかかって来る内容だ。

左は、「天国とは死んだら行く場所ではない」と断定的な物言いをする。来る場所としての天国は、行く場所としての天国をかき消して良いのか?

右はセカンドチャンス論。そう取れる聖書箇所もあれば、絶対そうは取れない箇所もある。セカンドチャンスをこんな風に普遍的真理と宣伝してしまうのはどうなのか?しまいには、神は愛だから裁きはない、あっても一時的などと人間的希望思想が、一人歩きしてゆく。

聖書が明言していないことを、明言していないと安置しておくことがなぜそれほど難しいのか。その方が日本宣教は進みやすいという人もいる。なるほどである。

しかし私も改革派神学に立つ福音主義者であり、プライベートでも職業においても伝道者であるが、聖書を改造したいという誘惑を感じるほどに、伝道も救霊も愛してはいない。誤解なきことを願うが、神のことばに、付け足すことも、そこから何かを取り去ることも、気が付けばやっているということを恐れるのだ。そんな人間的な方法に伝道に必要な祝福を期待しない。

聖書には合理性が見出せない教えが多々ある。そして整合性に走りたくなるのが人間の性である。制限なくそれに暴走するのがリベラルである。そこに自制、霊的なモラルストッパーが起動するとすれば、その人に強い「神への畏れ」があるからだろう。

それが強い人と弱い人の差異が何によって生まれるのか私には分からない。しかし歴史的に見れば、いわゆる大衆伝道者たちに、神とその御言葉を畏れる必要性を説く声が豊かにあったように思う。その威厳が、その語気が、ストッパーの働きにくい学者たちの声に優っていた。

本田弘慈先生や羽鳥明先生の存在がどれほど貴重であったか、今になって思う。大衆伝道者のいない現在の日本は、先人たちの教えを改造してゆく気運に呑まれつつある気がする。私はこれに抵抗する。

“違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全なことばと、敬虔にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて、何一つ理解しておらず、議論やことばの争いをする病気にかかっているのです。そこから、ねたみ、争い、ののしり、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。…テモテよ、委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪な無駄話や、間違って「知識」と呼ばれている反対論を避けなさい。ある者たちはこの「知識」を持っていると主張して、信仰から外れてしまっています。恵みがあなたがたとともにありますように。“ (テモテへの手紙 第一6章3~21節)